Origine

L’origine première du fort du Hâ est liée au mariage malheureux d’Aliénor d’Aquitaine avec le roi de France Louis VII, en 1137. Cette union infructueuse sera dissoute en 1152, et lorsque Aliénor épouse peu après le roi d’Angleterre Henri II Plantagenet, elle lui apporte en dot Bordeaux et l’Aquitaine. Celles-ci resteront anglaises pendant trois siècles, jusqu’au 17 juillet 1453, date de la bataille de Castillon.

Fin de la guerre de Cent Ans

Cette bataille voit s’affronter les troupes d'Henri VI d'Angleterre placées sous les ordres du général John Talbot et celles de Charles VII de France sous la direction du chef militaire Jean Bureau. Cette dernière bataille de la guerre de Cent Ans se conclut par une victoire décisive pour les Français et le départ définitif des anglais du duché d’Aquitaine.

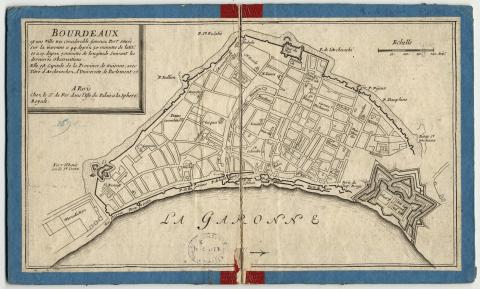

Les français font alors leur entrée dans la ville de Bordeaux, plutôt favorable aux anglais qui lui avaient toujours reconnu divers privilèges. Le Roi de France Charles VII décide aussitôt de faire élever aux deux extrémités de la ville deux forteresses, autant pour contrôler la cité et ses habitants que pour la défendre d’attaques extérieures.

et du Hâ, formant les fortifications de la ville avec le Fort Sainte-Croix.

Cet acte désigne Jean de Vignes comme l’architecte. Début des travaux en janvier 1456.

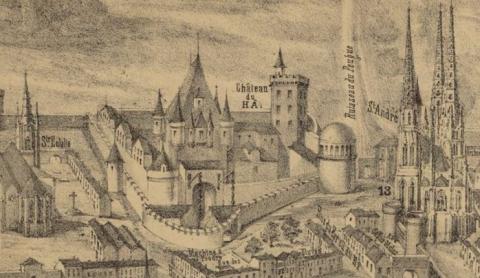

Ce seront, au nord, le Château Trompette, qui, jusqu’aux premières années du XIXème siècle a occupé une partie de l’emplacement actuel des Quinconces, et au sud-ouest, le fort du Hâ, dont la construction débute en janvier 1456.

Le mot Hâ viendrait de l’emplacement d’une porte urbaine de l’époque romaine appelée “porte du Far”. Far vient du latin fara qui signifie “tour de guet” sur laquelle est installé un fanal. L’origine du nom Hâ reste floue : elle viendrait de la transformation de Far en Har, h étant en gascon l’équivalent du f français et l’accent circonflexe aurait remplacé le r. On trouve différentes orthographes au cours des siècles : du Far, du Har, Duha, du Haa, du Hal, du Has, du Hast.

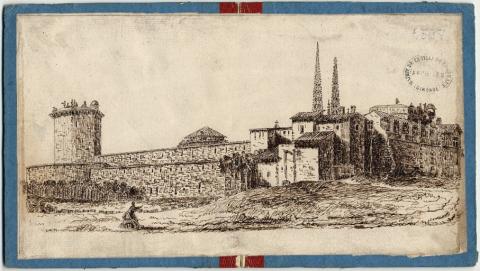

Un puissant ouvrage militaire

Le fort du Hâ dominait la ville et se trouvait défendu sur son côté nord par le ruisseau du Peuge ainsi que d’une plaine marécageuse correspondant à l’actuel quartier Mériadek.

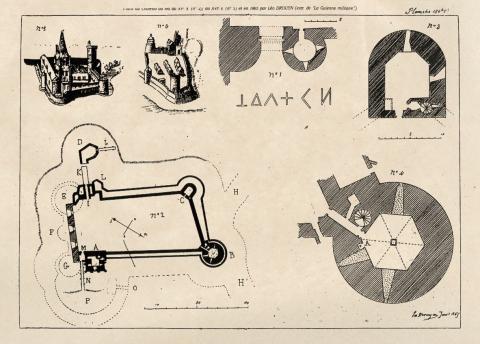

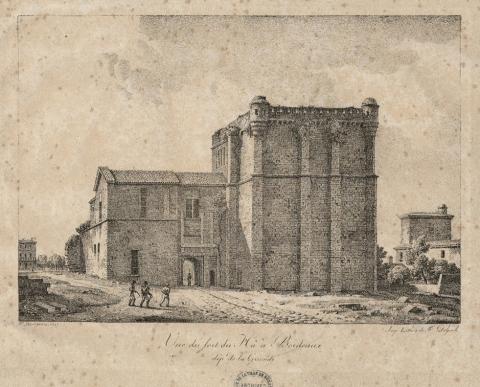

Il était conçu comme un puissant ouvrage militaire de forme quadrilatère de 120x68 mètres entouré de murailles, et comportant deux tours massives ainsi qu’un énorme donjon (20 x 18 mètres de côtés). Une des 2 tours était orientée vers la campagne : la tour des anglais, et l’autre vers la ville : la tour des Minimes. Cette dernière tient son nom d’un couvent de religieux dont les bâtiments s’étaient ultérieurement adossés à une partie de l’édifice.

Les façades étaient rythmées par des contreforts largement débordants ; ceux des angles portaient chacun une échauguette coiffée en poivrière.

Le grand donjon était une commande de Charles VIl destinée à marquer symboliquement l'ancienneté de la présence royale sur la ville et à en faire un logis confortable pour les officiers royaux.

La Tour du Peugue ou Tour des Anglais ou Tour des Sorcières était une construction dans la tradition du XlVe siècle avec son plan en fer à cheval, ses mâchicoulis, sa silhouette élancée. Elle était dotée d’arbalétrières en croix pattée.

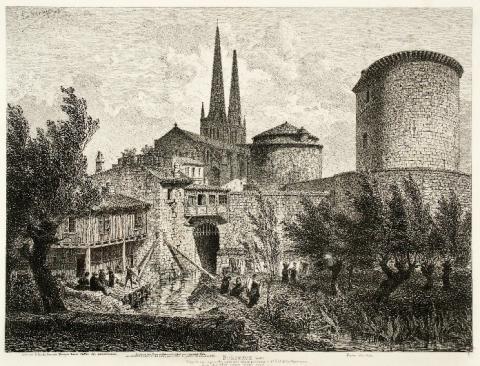

La clé du dispositif défensif résidait dans la grosse tour circulaire, dite Tour des Poudres puis Tour des Minimes, dont les deux niveaux d'artillerie prenaient d'enfilade les rues adjacentes. Elle était remarquable d’une part par sa structure : masse trapue couronnée d'un chemin de ronde avec tourelle en retrait et, d’autre part, par sa mission : commander exclusivement la ville pour y faire taire toute velléité de révolte. Mesurant 18 mètres de diamètres avec des murs de 4,50 mètres d'épaisseur, elle était construite sur 2 niveaux de salles hexagonales voûtées. Le niveau inférieur enterré, dont la voûte est portée par un gros pilier circulaire, desservait quatre casemates. Le rez-de-chaussée a perdu ses trois embrasures casematées et sa cheminée, tandis qu'un gros pilier est venu au XVllle siècle épauler la clé de la voûte d'ogives. Le niveau supérieur en retrait a été remanié en profondeur en 1976. L'entrée se faisait jadis au niveau inférieur, d'où un escalier en vis desservait les différents étages.

Le palais ducal et la résidence des gouverneurs de Guyenne

Pendant tout l’ancien régime, le fort est à la fois résidence des gouverneurs et prison. Il symbolise ainsi l’autorité royale, à laquelle les bordelais vont régulièrement se heurter, et la répression dont ils seront la cible. Le fort est par ailleurs le théâtre d’une série d’évènements dramatiques qui en renforcent l’image effrayante dans l’histoire de la ville et les mentalités de ses habitants. Très rapidement, la citadelle, qui à titre principal accueille les troupes royales, va également faire office de prison.

Fin du XVe

D’abord occupé par les troupes royales, le château devient le palais des ducs de Guyenne. Charles de Valois, nommé Duc de Guyenne par son frère Louis XI, réside au château qui devient alors le siège d’une cour brillante.

1513

Jean d’Albret, roi de Navarre, l’arrière-grand-père du futur Henri IV, devient le commandant du château.

1572

Le Hâ sert de refuge aux protestants lors de la Saint-Barthélemy. On estime à 250 protestants tués bordelais lors ce massacre.

1604-1610

Henri IV ordonne “de faire démolir toute la fortification sans plus y tenir aucune garnison” par crainte que la Ligue catholique ne livre Bordeaux aux espagnols, puis décide finalement que le château devienne la résidence officielle des gouverneurs et lieutenants généraux de Guyenne.

1613-1615

Le lieutenant général Antoine de Roquelaure rénove l’édifice ; malgré cela, la reine-mère Marie de Médicis, pour le mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche à la cathédrale Saint-André, trouvera ce lieu très “désagréable”.

1634

L’état du château le rend inhabitable : les toitures du corps du logis et du grand donjon laissent passer la pluie et les charpentes menacent de s’effondrer.

1635

Lors de la révolte ou insurrection des croquants dont les principales causes étaient d'ordre fiscal (taxe des cabaretiers sur le vin et « taille » trop élevée) et politique, le premier président du parlement doit son salut au fort du Hâ où il trouva refuge.

En 1650

C’est la Fronde : le château du Hâ est un point stratégique des combats. Le château participe à la défense de Bordeaux contre le siège des troupes royales et sert également de prison.

1652

Les « Ormistes » ainsi dénommés car ils se réunissaient en un lieu planté d’ormes s’opposent violemment aux « bien-intentionnés », issus de la bourgeoisie fidèle au roi. Ils prennent de force le château du Hâ, avant d’y être incarcérés à leur tour par le pouvoir royal !

1656

Le marquis François de Saint-Luc est le dernier gouverneur à résider au château du Hâ.

1680

L’ingénieur Vauban visite le fort, le trouve en piteux état et rédige un mémoire sur les travaux à effectuer pour une remise en état du Hâ ainsi que du château Trompette et du Fort Sainte-Croix.

Des geôles aux prisons

Au milieu du XVIIIe, l’emprisonnement tient un rôle mineur parmi les peines infligées aux condamnés. Les geôles sont alors un lieu de passage menant à la salle des tortures ou à la place publique pour l’exécution capitale.

1790

Un vent de réforme, mené par l’Italien Beccaria (1764) et l’Anglais Howard (1777), trouve un écho favorable en France aux lendemains de la Révolution. L’adoucissement de la législation se traduit par la disparition progressive des châtiments corporels : l’enfermement devient la peine principale.

A partir de 1790, le Fort du Hâ abrite les maisons d’arrêt, de justice, de correction, de force et la prison militaire. A cette époque, hommes, femmes et enfants partageaient ces cachots étriqués, humides et insalubres.

1793

C’est l’année noire de la terreur : 400 prisonniers sont enfermés au fort dont François-Armand de Saige, maire de Bordeaux, l'avocat Romain de Sèze, défenseur du roi Louis XVI et de nombreux prêtres réfractaires. La guillotine est installée Place Dauphine (actuelle Place Gambetta). Les députés girondins, tels qu'Elie Guadet ou encore Eugène de Thiac, le parent du futur architecte du palais de justice sont exécutés. 500 prêtres et moines leur succèdent en 1794.

Mais cette période noire présente également des moments d’espoir et de charme, incarnés par celui de la belle Thérésia Cabarrus qui sut séduire le conventionnel Tallien, représentant du peuple pour obtenir non seulement sa propre grâce mais encore celle de beaucoup de prisonniers. Elle en tira son surnom de Notre-Dame de Thermidor.

Pendant tout le XIXème siècle

Le bâtiment connaîtra une lente décadence pendant tout ce XIXe siècle : démolitions, constructions et réparations se succèdent à l’intérieur du fort afin de rendre ces prisons “sûres, propres et aérées”. La séparation des détenus selon leurs peines, leur âge et leur sexe devient systématique.

1805

La prison accueille des prisonniers politiques, notamment des conspirateurs royalistes, pas toujours dangereux, tels le poète Edmond Géraud, chef de file du romantisme à Bordeaux.

1811

Le département récupère le fort par décret du 9 avril et sur décision de Napoléon Ier. Des travaux de réaménagement sont entrepris pour transformer la prison jusqu’ici prison politique en prison de droit commun.

1815

Les frères Constantin et César Faucher, dits les jumeaux de la Réole, sont emprisonnés au fort et exécutés sur ordre des Bourbons pour prix de leur fidélité à l’Empereur.

1816

Le préfet de Gironde met en œuvre d’importants travaux de rénovation pour mettre un terme aux nombreuses évasions et améliorer les conditions de détention. Il interdit également l’enfermement des aliénés au Fort du Hâ.

1824

Francisco de Goya, âgé et méconnu à Bordeaux où il réside, cours de l’Intendance, immortalise par une eau forte devenue célèbre une exécution capitale au fort du Hâ.

1835

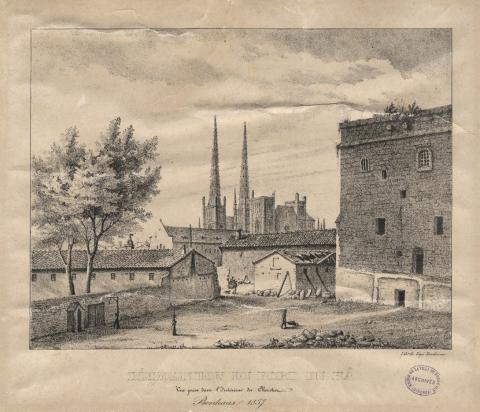

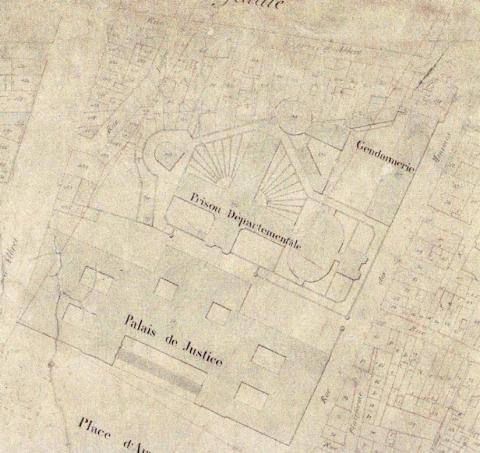

La démolition du château et la construction d’un palais de justice et de la prison départementale sont décidés. Les travaux sont confiés à l’architecte Pierre-Jean-Baptiste Thiac. Seules sont conservées les deux tours et une partie du mur d’enceinte longeant le couvent des Minimes.

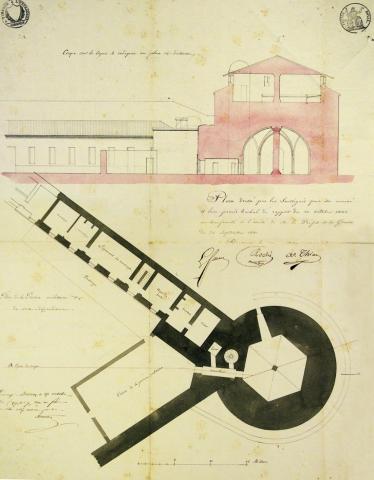

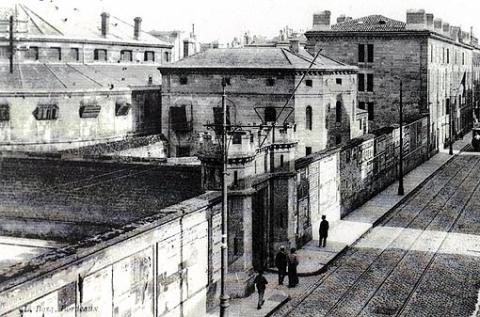

La prison de Thiac

Le 19 novembre 1846

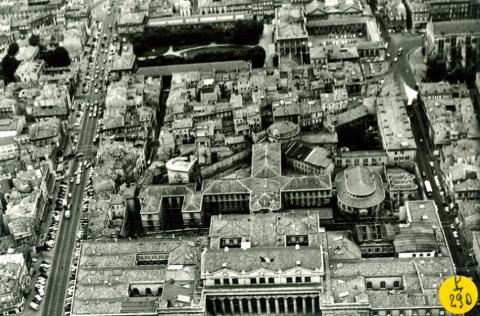

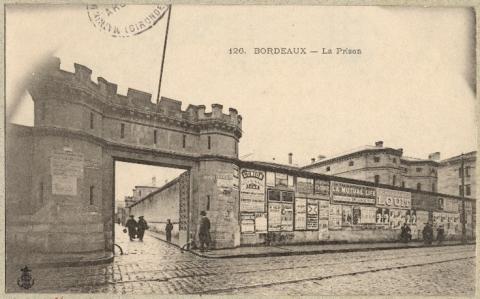

a lieu l'inauguration des bâtiments neufs construits par l'architecte Joseph-Adolphe Thiac. La nouvelle prison a été conçue sur le modèle du système pénitentiaire de régime pennsylvanien 1 en vigueur aux États-Unis : une lourde enceinte entoure un édifice conçu selon un plan en croix grecque.

Ouvertes sur une rotonde chauffée par un unique poêle style Godin et équipées d'un mobilier rudimentaire composé d'un lit en fer, d'un siège mobile et d'une chaise, les 150 cellules de la nouvelle prison de Bordeaux étaient prévues pour 230 détenus. Le problème de la surpopulation carcérale ne date pas d'aujourd'hui : elles en accueilleront jusqu'à 560. Innovation pour l'époque, la nouvelle prison du Hâ avait son quartier des femmes (dans un bâtiment ovoïde organisé autour d'une cour), composé de 90 cellules, placé sous la responsabilité de religieuses.

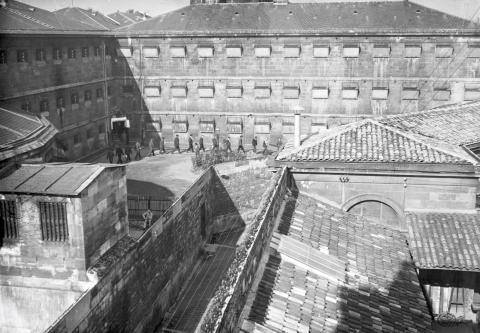

L'entrée flanquée de tourelles à mâchicoulis mène au quartier des hommes. L’aile la plus courte abrite l’administration et offre, depuis l'extérieur, l'aspect d'un castelet médiéval. Les autres ailes, voûtées, sont bordées de cellules sur deux niveaux. Au croisement de ces nefs se dresse le point d'inspection dont la plate-forme supporte un autel visible depuis chaque cellule. Des ouvertures munies de grilles rythment les murs nus de ces bâtiments.

Les tours des Minimes et des Sorcières s’intègrent aux constructions afin d'accentuer le caractère médiéval du parti architectural.

1Le régime pennsylvanien, ou régime philadelphien (en anglais separate system, c'est-à-dire isolement carcéral), est une forme de gestion des prisons fondée sur le maintien des prisonniers en isolement de jour comme de nuit, à la différence du régime auburnien, où les détenus travaillent la journée en groupe et ne sont à l'isolement que la nuit. Lorsqu’on mit le régime pennsylvanien en application, au début du XIXe siècle, ce type de peine visait tout autant à enfermer les criminels qu'à pousser les détenus à méditer sur leur comportement et leurs crimes en leur faisant regretter amèrement la société humaine. Par abus de langage, « architecture panoptique » désigne les prisons de type pennsylvanien.

1856

Une chapelle est bâtie, les vestiges en sont encore visibles sur le flanc sud de la tour du Peugue (tour des sorcières ou tour des anglais).

Entre-deux-guerres : lieu des exécutions capitales

À compter de 1918

Les exécutions capitales bordelaises eurent toutes lieu dans la cour commune au fort du Hâ

Pour répondre au besoin de « publicité », l'accès principal était laissé exceptionnellement ouvert, même si des barrages militaires empêchaient la population d'y pénétrer. Après 1938, le même portail demeurait clos. Au total, six hommes y furent suppliciés entre 1918 et 1933.

Mise en place de la guillotine au fort du Hâ à Bordeaux, avant une exécution capitale.

De 1793 à 1960, la guillotine a fonctionné 372 fois à Bordeaux.

La seconde guerre mondiale

L’occupation allemande marque un nouvel épisode tragique de l’histoire du Hâ : c’est là que furent internés des résistants. Certains seront déportes vers des camps de concentration, d'autres seront fusillés au camp de Souge (à Martignas-sur-Jalle, près de Bordeaux).

Le monument de granit gris érigé en 1985 dans la cour de l’école, adossé à la tour des minimes, commémore leur souvenir. Il abrite des cendres recueillies dans les camps de concentration nazis.

Une plaque commémorative porte l'inscription : aux Déportés Internés et aux Résistants de la Gironde morts pour la France dans l'univers concentrationnaire nazi 1940-1945.

Sont également incarcérés au Fort des hommes politiques, tels que Edouard Daladier, figure du Parti radical, et Georges Mandel, journaliste et résistant.

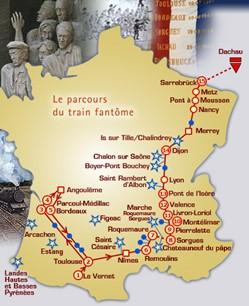

L’Odyssée des 800 prisonniers du train fantôme

Le débarquement sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944, précédant le débarquement en Provence, le 15 août, permet de fonder l’espoir d’une libération prochaine du sol français et européen. Malgré cela, l’œuvre destructrice et criminelle du régime nazi continue. Sur le sol français, des convois de centaines de prisonniers transitent vers leurs destinations finales. À l’instar du “Train fantôme”, qui fait partie des derniers convois de l’horreur.

Contrer l'avancée du train

Tout commence à Toulouse, le 3 juillet 1944. Sur les quais de la gare de marchandises Raynal, un train part. Le débarquement en Normandie presse la constitution des convois à destination des camps. Dans les wagons à bestiaux, près de 550 prisonniers juifs, Résistants, réfugiés espagnols et italiens sont entassés depuis la veille. Ils viennent de la prison Saint-Michel, de la caserne Caffarelli, des camps du Vernet et de Noé. Le train passe par Bordeaux pour gagner Paris puis l’Allemagne. Mais le parcours est chaotique. La Résistance et les alliés le mitraillent, font sauter des ponts et facilitent les évasions. Tout est fait pour contrer l’avancée du convoi.

À Angoulême, le train, bloqué, revient alors à Bordeaux. Du 12 juillet au 9 août, les femmes sont enfermées à la caserne Boudet et les hommes à la synagogue. Certains sont fusillés. Quand le train repart, 150 prisonniers du fort du Hâ ont rejoint le convoi. Dans les wagons, la chaleur est insupportable. La nourriture manque, l’eau aussi et le chemin, pourtant, est encore long.

Deux mois de cauchemar

Carcassonne, Nîmes... Ils remontent la vallée du Rhône tandis que les Résistants continuent de retarder le convoi. Le 18 août, la locomotive est bloquée à Roquemaure. Les Allemands décident de rejoindre la gare de Sorgues à pied pour prendre un autre train. L’Allemagne et ses camps se rapprochent. Le convoi arrive le 28 août à Dachau après deux mois de cauchemar pour un trajet qui se faisait généralement en trois jours ! Le “Train fantôme” restera dans l’histoire comme le plus long dans son déroulement. Le plus malchanceux aussi car il devance l’étendard de la liberté que représente la montée des alliés en Provence...

J'ai été arrêtée pour faits de résistance. Je suis rentrée dans la Résistance par l'intermédiaire d'une amie, dont le frère faisait partie d'un groupe de résistance régionale. Ils avaient besoin de renseignements sur le trafic ferroviaire et sur les déplacements des Allemands par fer…….

Par la famille de mon amie, j'ai eu tous les éléments qui m'ont fait reconnaître comme faisant partie du réseau Andalousie et des F.F.I. J'ai été arrêtée le 14 juin 1944. En rentrant chez moi, il y avait ma mère, mon fils et ma sœur et j'ai trouvé deux allemands. Devant la porte se trouvait la voiture de la gestapo et deux allemands armés qui gardaient la porte. Je leur ai dit en sortant que cela faisait beaucoup de monde pour une personne. Ils étaient cinq. Dans la voiture se trouvait le garçon qui nous a dénoncés et qui ne m'a pas regardée dans les yeux à ce moment-là... Nous avons fait comme si nous ne nous connaissions pas, nous avons continué à jouer le jeu. Ce garçon avait vingt ans c'est pour cela que je ne lui en ai pas voulu, il a cherché à sauver sa peau. A vingt ans, on a envie de vivre. Il savait ce qui lui arriverait, je ne lui en ai pas voulu. De toutes façons, je n'ai de rancune contre personne. Je suis rentré au fort du Hâ, internée dans le fort une nuit. J'ai subi plusieurs interrogatoires, j'ai été confrontée à mon père. J'ai passé quelques moments difficiles, mais pas terribles. Je me demande quel jeu jouait Dohse à ce moment -là. Avait-il tourné casaque ? Avait-il quelques craintes pour son avenir immédiat ? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas eu à subir ce qu'a subi par exemple Marie Bartette ou Mosca et certains autres. Il y avait beaucoup d'arrestations à ce moment-là, c'était après le débarquement, ils étaient sur les dents, ils ont arrêté des gens à tour de bras, même ceux qui n'avaient rien fait, de crainte d'en rater un. Les colis ne nous parvenaient pas, les allemands disaient que nous n'étions plus là, que nous étions partis pour une destination inconnue. C'était déjà Nuit et Brouillard, à ce moment-là. Nous devions disparaître de la circulation. (Le premier août) On a entendu partir du fort du Hâ tout un groupe de gens, on a entendu des messages, la Marseillaise, pendant toute la nuit. Nous leur avons chanté " ce n'est qu'un au revoir ". Le 9 août 1944 au matin on nous a tous fait sortir des cellules sans rien nous dire. On nous a plaqués contre le mur, dans la cour en bas, là où on faisait les promenades. On s'est demandé s'ils allaient nous fusiller. On est passé devant un médecin qui disait " un, deux, trois " , c'était cela la visite médicale à l'époque. On a été embarqués dans un camion. Tout le monde n'est pas parti. Ils n'ont pas fait d'appel nominatif, ils ont vidé les cellules. Nous sommes partis au début de l'après-midi, il me semble. Destination inconnue. On regardait le trajet qu'on empruntait et surtout la direction. Nous connaissions Souges, là où ils fusillaient les gens. Quand on a vu qu'on prenait le cours de la Marne, on s'est dit qu'on allait à la gare. Nous sommes arrivés à la gare, côté marchandises. Notre train était là, les portes ouvertes, il y avait de la paille. Nous avons été embarqués de façon identique, pas nominative, par paquets de douze, hop ! René Lafond dit qu'il y eu un appel, c'est peut-être vrai pour les hommes, mais pas pour nous, les femmes, ils ont embarqué tout le paquet. Juste en face il y avait des wagons remplis de prisonniers, mais fermés. C'étaient les prisonniers de la synagogue, embarqués avant nous. Nous sommes restés toute la journée là. Dans la soirée nous avons manœuvré. C'est là que j'ai vu mon fils ; sur le bord de la voie, ma mère et ma sœur l'avait amené, je ne pouvais pas leur en vouloir, mais quand même j'ai trouvé qu'elles avaient manqué un peu de charité. Ils n'y ont pas pensé. Il m'a vue, il s'en rappelle bien. On a roulé sur les voies en direction de Toulouse, et puis on est revenu vers la gare, et puis on est repartis. Ce manège a duré pendant une partie de la soirée. A la tombée de la nuit il y a eu un bombardement du port de Bordeaux, un très grand bombardement, et là nous sommes partis pour de bon. C'était dans la nuit du 9 au 10 août 1944, en direction de Toulouse. Nous ne savions rien. Nous étions soulagés de sortir du fort du Hâ et nous nous disions c'est paradoxal, cela ne peut pas être pire. Nous ne savions pas où nous allions, jusqu'au bout nous ne l'avons pas su, même après notre arrivée au camp. Il nous a fallu une huitaine de jours pour nous rendre compte que nous étions tombés dans une maison de fous.

Renée Lacoude - Résistante rescapée de Ravensbrück - mémoires 1990 - Présidente d'honneur Amicale du TF

[…] A partir de là, le train s'est mis à rouler beaucoup plus vite et pratiquement sans arrêt jusqu'en Allemagne. J'ai le souvenir qu'en arrivant en Allemagne, la Croix-Rouge allemande nous a donné une soupe chaude. Je crois que c'est à Pont-à-Mousson, avant Metz, qu'ils m'ont sorti pour me faire faire la corvée de charbon. Et là j'ai vu les Allemands piller des pneus de vélos, ils remontaient cela dans le train. Ensuite on est arrivé à Dachau. C'était le soir. Ils nous ont sortis du train et nous sommes restés sur la place d'appel toute la nuit. Le lendemain, avant d'aller en quarantaine, nous sommes passés par un dentiste en blouse blanche. Devant les copains, j'ai voulu faire de l'humour et j'ai dit : là j'ai une dent qui me fait mal. Ça a été mon premier coup de matraque que j'ai pris en me disant : ça y est t'es guéri. Ce n'était pas pour nous soigner, ils regardaient les dents en or, pour les arracher à notre mort. Ensuite, on a été en quarantaine, dans une baraque fermée, entre deux blocs. Nous sommes restés peu de temps mais on n’avait rien à faire. Il y avait des Espagnols qui étaient aussi avec nous. Comme il faisait un peu frais, on faisait ce qu'on appelait la boule, c'est-à-dire, que pour se chauffer, on se serrait les uns contre les autres, puis de temps en temps on changeait : ceux qui étaient à l'extérieur se mettaient à l'intérieur. Peu de temps après, ils ont refait un convoi pour Mauthausen, en Autriche. A Dachau, nous sommes restés 12 jours. 9 jours plus tard, on partait pour Melk qui est une dépendance de Mauthausen, pour nous faire travailler. Là on creusait des usines souterraines. Ça a été la fuite en avant car à chaque fois c'était pire. Mauthausen était un camp catégorie 3, juste avant Auschwitz, c'est-à-dire qu'on nous a dit à l'arrivée qu'on ne sortirait pas vivant du camp. Sur les 112 du Train Fantôme arrivés à Mauthausen, 87 étaient morts le 5 mai 1945, à la libération du camp.

Récit de Monsieur France Boudault : passage par le Train Fantôme – 1990

Une plaque commémorative a été apposée près du Mémorial de l’ENM sur l’épopée du train fantôme. Pour en savoir plus : http://www.lesdeportesdutrainfantome.org/

Après la Seconde Guerre mondiale

Le fort du Hâ retrouve sa fonction de prison départementale. Parmi les derniers prisonniers célèbres figure Marie Besnard « l'empoisonneuse de Loudun », incarcérée à Bordeaux lors de son second procès qui devait conduire par la suite à l'innocenter. Il y a aussi « les 16 de Basse-Pointe » en 1951, lors de leur procès pour le meurtre de l'administrateur blanc créole. Enfin le parricide René Pons fut guillotiné dans la cour du fort le 21 juin 1960 ; il en fut le dernier condamné à mort.

La destruction de la prison de Thiac et la construction de l’Ecole nationale de la magistrature

Démolition d’une prison vétuste

1967

A cette l’époque, la volonté politique de réformer l’administration pénitentiaire prévoit l’éloignement des maisons d’arrêt des centres des villes et la construction de nouveaux établissements en périphérie. Bordeaux n’échappe pas à la règle et il est décidé de démolir la prison de Thiac.

En juin 1967, le vieux fort du Hâ se vide de ses pensionnaires. Les prisonniers sont transférés à Gradignan, ville située alors au beau milieu d’une campagne verdoyante. Parvenus à destination, ils font connaissance de leur nouveau lieu d’hébergement sans commune mesure avec le fort du Hâ.

Les bulldozers commencent à démanteler le bâtiment massif de Thiac fin 1967 sauf les deux tours : la tour des Anglais en fer à cheval et la tour des Minimes.

Sur l’emplacement de cet espace libéré, la Chancellerie souhaite construire le nouveau Centre National d’Etudes Judiciaires rebaptisé Ecole Nationale de la Magistrature en 1972.

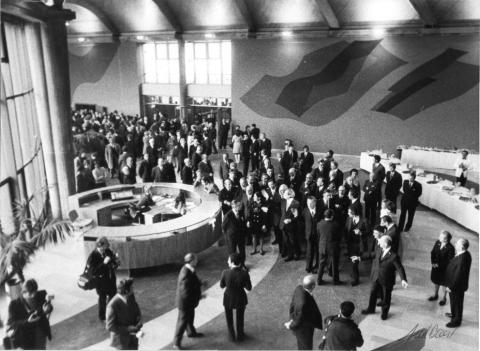

Construction d’une école de formation des juges et des procureurs français

1969

Une ordonnance du 22 décembre 1958 institue le Centre National d’Etudes Judiciaires, dont la vocation est de former les magistrats de l’ordre judiciaire.

Après une année expérimentale à Paris, dans les locaux du ministère place Vendôme, puis rue de la Faisanderie, la décision est prise en 1960 de transférer le Centre National d’Etudes Judiciaires à Bordeaux. Jacques Chaban-Delmas, alors maire de Bordeaux, député de la 2e circonscription de la Gironde, et président de l’Assemblée nationale, joua un rôle important dans cette décision. Il s’agit de la première et de la plus spectaculaire réalisation du comité de décentralisation des grands établissements publics institué en 1955. Le Centre s’installe d’abord 17, cours Xavier Arnozan ; il devient en 1972 l’Ecole Nationale de la Magistrature.

1970

Un vaste chantier s’engage alors sur une zone qui couvre 3500 mètres carrés. La construction de la nouvelle école est confiée à l’architecte Guillaume Gillet, qui a su préserver la dimension historique du site tout en inscrivant les nouveaux bâtiments dans la logique de leur vocation pédagogique : petites salles correspondant à un enseignement par petits groupes de 15/20 personnes sous la responsabilité de magistrats enseignants, amphithéâtre de 300 places, salle de simulation d’audiences dans la tour des minimes. L’ensemble s’ordonne autour d’une cour aérée et d’un vaste déambulatoire d’une grande audace architecturale.

1972

L’établissement est doté d’un nouveau statut (décret du 4 mai 1972). Du cours Xavier Arnozan, l’administration, les enseignants et les élèves-magistrats déménagent dans ce nouveau bâtiment, inauguré le 12 décembre 1972 par René Pléven, Garde des Sceaux, en présence du maire de Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas.

1995

Initialement conçue pour accueillir des promotions de 100 auditeurs de justice, l’école se révéla bientôt trop exiguë et a fait l’objet d’une extension en 1994-1995 sur les plans de l’architecte lord Richard Rodgers, à qui a également été confiée la construction du nouveau palais de justice. Ce n’est toutefois qu’en 2005 que s’est achevé l’aménagement de l’espace longeant la rue des frères Bonie entre le nouveau palais et l’école, qui porte maintenant le nom de parvis des droits de l’Homme.

Les vestiges actuels

De ce monument, il ne reste aujourd’hui qu’une partie du rempart, ainsi que la Tour du Peugue ou Tour des Anglais ou Tour des Sorcières (tour en forme de fer à cheval) et la Tour des Minimes ou Tour de la Poudrière (tour circulaire) ; celles-ci ont été classées monuments historiques en août 1845.

La tour des anglais, réhabilitée en 1996, porte encore les stigmates de sa vocation carcérale : salles basses aux rares et étroites ouvertures, émouvants graffitis encore lisibles notamment dans l’escalier à vis menant à la terrasse d’où l’on jouit d’une vue panoramique sur la ville.

L’ENM à Paris

L'antenne de l'École nationale de la magistrature se situe sur l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement de Paris. Le bâtiment donne façade à la fois sur le quai aux Fleurs du 19e siècle, côté Seine, et côté cathédrale Notre-Dame, sur la rue Chanoinesse. Cette dernière se nomme ainsi car de nombreux chanoines appartenant au Cloître Notre-Dame l'habitaient jadis. Le bâtiment rouge brique de l'ENM qui donne sur cette rue date de 1853. Il est construit dans un style presque romantique, avec ses typiques lucarnes françaises et les détails légèrement moyenâgeux de sa façade ponctuée de décors polychromes. Il a été occupé jusqu'en 1868 par l'état-major des pompiers.

Des nouveaux bâtiments en 2024

À Bordeaux : le bâtiment Archipel

À la suite des annonces du garde des Sceaux, ministre de la justice, d’un recrutement historique de +1500 magistrats d’ici la fin du quinquennat, la direction de l’École nationale de la magistrature a initié dès le printemps 2022 un projet de recherche de locaux immobiliers adaptés, en raison du sous-dimensionnement du site actuel.

Ainsi, l’ENM a inauguré en mai 2024 un second site bordelais boulevard Godard, dans le quartier Ravezies /Grand Parc.

Le bâtiment est construit comme une continuité du bâtiment historique situé au centre-ville de Bordeaux, avec les 4 zones principales que l’on retrouve dans ce type de projets : une zone de travail, une zone campus (espaces de vie, cafétéria, tisaneries, terrasses), une zone administrative et enfin une zone technico-logistique. Accessible et visible depuis le boulevard Godard, le bâtiment est composé de 4 étages composés chacun d’une terrasse. Par ailleurs, pour les architectes, comme pour le constructeur (Eiffage), une attention particulière a été accordée aux enjeux écologiques (revêtement en bois par exemple) et plus particulièrement à l’apport en lumière naturelle, et de nombreuses ouvertures de grande hauteur composent l’ensemble des 4 façades.

À Paris : le bâtiment Arborial

L'ENM poursuit son expansion avec l'ouverture d'un second site parisien, destiné à la formation des publics de la formation continue, du département des formations spécialisées, et du département international. Situé dans le quartier bas Montreuil, limitrophe de la ville de Vincennes, il est notamment accessible par la ligne 1 du métro, arrêt Saint Mandé.